«Con gran asombro nuestro, vimos que mandó poner en marcha los cinco motores a pleno gas dentro del hangar; abrieron las puertas de atrás, un tractor tiró con toda su fuerza del dirigible y la enorme masa de la aeronave se dirigió como un rayo contra los árboles y, al llegar a ellos, Eckner encabritó el globo como si fuera una avioneta y rozando la copa de los árboles nos encontramos en el aire. Rosendhal y yo nos miramos y yo le pregunté: —¿Qué le ha parecido la maniobra? Rosendhal, que hablaba español, me expresó su impresión en términos tan castizamente castellanos que me es imposible consignar aquí”. (Breve historia de los… Dirigibles. Carlos Lázaro Ávila. Editorial: Nowtilus.)

Así relataba el teniente coronel Emilio Herrera Linares el ascenso del dirigible LZ 127, conocido como Graf Zeppelin, en su primera travesía del Atlántico Norte, que partió de la ciudad alemana de Friedrichshafen el 10 de octubre de 1928 y llegó a Lakehurst (Nueva Jersey) 111 horas y 40 minutos después (tras dar dos vueltas de paseo sobre la isla de Manhattan, para deleite de la población).

Todos nos identificamos con el piloto naval estadounidense, Charles Rosendhal, y habríamos dicho lo que sea que dijo o algo peor, porque viajar en los míticos dirigibles de los años 20 y 30 del siglo XX debía ser una experiencia impresionante.

No sólo por los avances técnicos de la época, sino también por las apabullantes comodidades que ofrecían a sus pasajeros. ¿Listos para flotar?

Más alto, más rápido, más lejos

A lo largo de la historia, muchos han sido los inventos —y los intentos— destinados a hacer volar al ser humano. Ninguno de ellos ha sido tan cómodo, lujoso y flipante como los dirigibles alemanes que surcaban los cielos hace casi un siglo. El Graf Zeppelin, llamado así en honor al Conde Ferdinand Von Zeppelin (1838- 1917), fundador de la compañía de dirigibles de su mismo nombre, medía 236 metros de largo, tenía un diámetro de 30 metros, un volumen de 105.000 metros cúbicos y podía alcanzar una velocidad de crucero de 117 km/h. Durante el tiempo que estuvo en uso realizó quinientos vuelos (de ellos, 144 transoceánicos) y transportó a 34.000 personas.

Bajo la máxima aerostática más en boga del momento Más alto, más rápido, más lejos, pocos años más tarde una nueva nave surcaba los cielos.

El Hindenburg (1936-1937) era aún más enorme que su antecesor: 245 metros de longitud, 41 de diámetro, un volumen de 198.200 metros cúbicos y podía alcanzar una velocidad de crucero de 137 km/h. Realizó 63 vuelos, transportando a 2.798 pasajeros y cruzó 17 veces el océano Atlántico, diez a EEUU y siete a Brasil.

Ambos aparatos flotaron en los cielos de la Alemania nazi pero su promotor, Hugo Eckener, trató de mantenerlos al margen del Tercer Reich todo lo posible, aunque no pudo evitar que se usaran en ocasiones como aparato gubernamental de la política de Hitler —sobrevolaron la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, por ejemplo— y que portaran la esvástica en el timón de cola.

El 6 de mayo de 1937, el Hindenburg tuvo un grave accidente cuando aterrizaba en Nueva Jersey que lo destruyó por completo. En él perecieron 35 de las 97 personas que iban a bordo. Durante mucho tiempo, la sombra del sabotaje flotó sobre esta desgracia. Sin embargo, diferentes estudios prueban que se trató de un accidente. El gobierno nazi se apresuró a difundir que pronto se reestablecería la aerolínea con la nave gemela del coloso desaparecido, el Hindenburg II, pero las negociaciones con Estados Unidos para que el dirigible usara helio, un gas no inflamable e inerte del que tenían el control los americanos.

Sin embargo, el clima político internacional, cada vez más tenso, hizo imposible el acuerdo. Poco después, en septiembre de 1939, empezó la II Guerra Mundial.

A bordo de un zepelín

Tanto el Graf Zeppelin como el Hindenburg se emplearon para hacer vuelos comerciales entre ciudades alemanas y en travesías transoceánicas a Estados Unidos y diferentes puntos de Sudamérica, como Río de Janeiro. El Graf Zeppelin realizó también una vuelta al mundo que duró 21 días. El precio de los trayectos largos estaba por las nubes (lógicamente), el equivalente al coste de un automóvil de la época. Aún así, resultaba más barato, rápido y cómodo que un camarote de primera clase en el Queen Mary, el transatlántico más lujoso del momento (y sin turbulencias ni mareos).

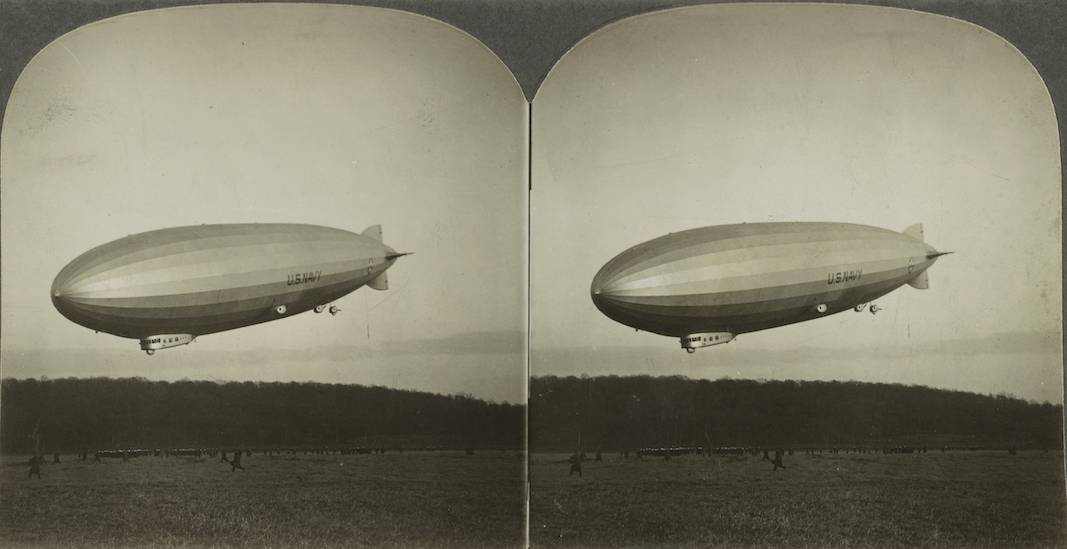

(arriba, derecha), desembarco en pleno campo de un zepelín en un lugar indeterminado de EEUU entre 1919 y 1921 (abajo, izquierda) y paso de un zepelín sobre el monumento a George Washington, en la ciudad del mismo nombre, en 1928. // FOTOGRAFÍA: AFFICHES AMÉRICAINES / KEYSTONE VIEW COMPANY / HARRIS & EWING

La vuelta alrededor del mundo del Graf Zeppelin tuvo un precio de 250.000 dólares, pero tan sólo dos pasajeros lo abonaron; el resto fue patrocinado entre el editor de prensa estadounidense William Randolph Hearst y La Zeppelin, que invitó a representantes del gobierno de Alemania, Unión Soviética y Japón y varios periodistas, entre los que se encontraba el médico canario Jerónimo Mejías quien, según cuentan, acaparó casi todas las existencias de champán para brindar con sus compañeros y la tripulación.

Antes de embarcar, las maletas de los pasajeros eran revisadas para sacar de ellas objetos que pudieran causar chispas como cerillas, encendedores o flashes de cámaras (no hay que olvidar que lo que les hacía elevarse era el hidrógeno, un gas altamente inflamable). El equipaje también se pesaba y no podía exceder de diez kilos por persona.

Si bien ambos zepelines contaban con un comedor y sala de estar, en el Hindenburg estas dependencias eran sensiblemente más amplias y sofisticadas: disponían de mobiliario modernista ligerísimo, construido en tubo de aluminio (diseñado por Fritz A. Breuhaus) y grandes ventanales, desde los que los pasajeros podían contemplar el paisaje que estaban sobrevolando desde cómodos sofás.

Además, la cubierta del Hindenburg contaba con un ingenioso sistema de aire caliente, imprescindible para caldear a los pasajeros cuando el aparato estaba a gran altitud o cuando atravesaba zonas frías del mapa.

Zepelín: Un servicio de Diez

La comida en los zepelines estaba también a la altura de las circunstancias. A bordo se servía desayuno, comida, merienda y cena.

Todo estaba preparado en el momento en una cocina eléctrica de aluminio, por un reputado chef (en el caso del Hindenburg, Xaver Maier, quien había trabajado nada menos que en el Ritz de París).

El menú, con marcadas influencias alemanas, era similar al que habría en un hotel europeo de cinco estrellas de principios del siglo pasado. En la despensa había frutas, verduras, latas, pavos, langostas vivas, helados, etc. El desayuno era especialmente abundante: constaba de panecillos horneados, mantequilla, miel, mermelada, huevos, salchichas, jamón, salami, queso y fruta acompañados de café, té, leche y cacao. Ligero como el hidrógeno, vamos.

Pese a todas las consideraciones existentes sobre el peso, las mesas tenían flores frescas en jarrones de porcelana azul y blanca y la vajilla tenía incrustaciones de oro, por lo que era muy pesada. Contrastaba esto con el hecho de que a los pasajeros se les diera al embarcar una única servilleta blanca dentro de un sobre, que debían usar durante todo el viaje para reducir peso… Sin comentarios.

La bebida también tenía un papel protagonista en el vuelo, sobre todo la alcohólica. A bordo se podía disfrutar de cerveza, whisky, ginebra, champagne y, también, de cócteles inspirados en los dirigibles alemanes.

Eran tales los excesos, que en la carta había una bebida especial para la resaca llamada “ostras de la pradera”, hecha a base de yemas de huevo.

En la amplia sala donde se alojaba el bar del Hindenburg estaba permitido fumar (con encendedores eléctricos, claro), ya que tenía mayor presión y una puerta especial con vigilancia, para que nadie saliera con un cigarro encendido. La música también tenía un lugar a bordo: en algunas travesías, el bar también contaba con un ligerísimo piano de duraluminio, para amenizar las veladas.

En el viaje de la vuelta al mundo, el millonario William B. Leeds (uno de los que pagó el billete), dejó medio equipaje en tierra para poder llevarse un gramófono. Las juergas a bordo estaban aseguradas.

¿Flotaré, flotarás?

Aunque hace casi un siglo que los colosos del aire no surcan los cielos, el sueño de montar una “línea aerostática” está hoy más vivo que nunca. En la mesa redonda Liderando el futuro de los viajes sostenibles: El renacimiento de las aeronaves, celebrada en Expo 2020 Dubai, se habló de la próxima generación de dirigibles, que espera proporcionar una aviación limpia y eficiente para hacer frente a la dependencia de los combustibles fósiles.

OceansSky Cruises, la primera aerolínea de dirigibles comerciales del siglo XXI, prepara experiencias inolvidables a la vuelta de la esquina: en 2024, su nave de lujo Airlander 10, volará al Polo Norte. El servicio a bordo de estos aerostatos modernos promete ser aún más alucinante que hace un siglo y en Les Roches Marbella saben por qué.

Esta escuela, líder a escala global en la formación de directivos para el sector Hospitality, es testigo privilegiado de cómo evoluciona el turismo del lujo y ven infinitas posibilidades en los zepelines de nueva generación. Tal y como explica Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella, a Fleet People:

“La forma y el espacio que ofrece un zepelín, sumados a su estabilidad, velocidad y seguridad, permiten muchas más posibilidades que un avión; hace posible ser más flexible con el tipo de mobiliario y su distribución, con el servicio de mesa, los cubiertos y las vajillas. Además, la experiencia del cliente en los aviones es mucho más breve y está muy paquetizada: hay momentos muy intensos, pero también muchos ratos en los que no se puede hacer apenas nada. En los dirigibles hay que entretener al viajero ofreciéndole un servicio más continuo y con un grado de intensidad más alto. Otra diferencia sustancial es la visibilidad: mientras que en un avión las vistas están muy limitadas, en un dirigible la visibilidad es plena; el servicio tiene que contar con ello y mirar hacia fuera”, reseña.

Además, y de acuerdo con Díez de la Lastra, la experiencia aerostática debe ser diferencial de principio a fin: “Los servicios de tierra y previos al viaje de estos vuelos tendrán también que cuidarse al máximo. Para idearlos, vamos a inspirarnos en realidades de otros sectores. Sabemos bien cuáles son las tendencias en el sector hospitality de lujo en tierra, en hoteles, en congresos, en cruceros, aviones… Vamos a coger partes de unas y otras para enriquecer el vuelo y dar un servicio único”, sostiene.

Por el momento, no se sabe bien cómo serán estas experiencias flotantes, pero el entrevistado adelanta que “los estándares de lujo y calidad serán similares a los antiguos dirigibles, en cuanto a niveles, pero adaptados a los gustos de los clientes actuales. Lo que es seguro es que la experiencia seguirá sorprendiendo a los viajeros”.

Dan ganas de flotar ¿verdad?

El tiempo pasa flotando

París acogió una trepidante competición aérea el 19 de septiembre de 1901 que consistía en hacer un recorrido de 11 kilómetros. Partía del parque de aerostación de Saint-Cloud, rodeaba la Torre Eiffel y regresaba al origen en menos de 30 minutos.

El aeronauta brasileño Santos Dumont participaba con un aerostato de su invención, cuyo puesto de dirección estaba formado por una ligera estructura de madera que le obligaba a permanecer en equilibrio suspendido en el aire, mientras mantenía el control de los mandos de dirección, gases y los dispositivos de lanzamiento del lastre.

Las complejas circunstancias imposibilitaban al piloto mirar su reloj de bolsillo para saber el tiempo que le quedaba y, para su disgusto, los jueces dictaminaron al aterrizar que se había excedido en 40 segundos. La actitud de Dumont, quien aseguró sentirse el ganador moral de la prueba, forzó a revisar la misma, y se le declaró justo ganador.

Pero esa no fue la única victoria del aventurero: entre la multitud que observaba la pericia aérea se encontraba el joyero Louis Cartier, que se dio cuenta de la situación de estrés que había pasado su amigo al pilotar la nave.

Cartier decidió fabricar para él un reloj de pulsera que permitiera consultar el tiempo en vuelo, inaugurando así la línea clásica de relojes de caballero ‘Santos’, de Cartier, todo un clásico de nuestros días.